|

Permettez moi de vous raconter une histoire.

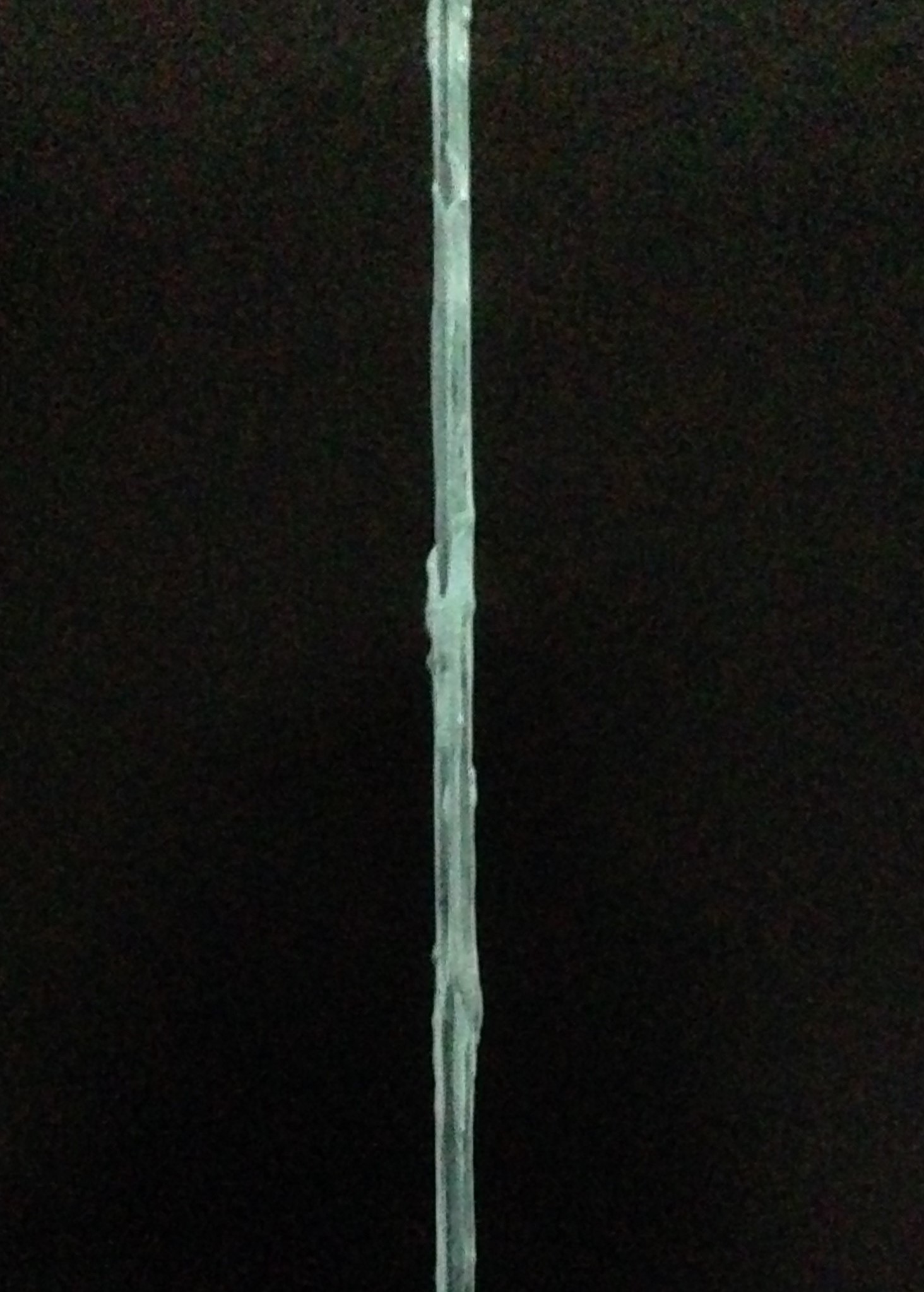

Si je voulais la résumer en quelques mots, elle serait l’évocation de l’univers de la réalité et des apparences mais aussi celle de l’abandon. Vingt cinq ans plus tard, elle serait celle des retrouvailles. Cela dit, puisque l’illusion est triomphante du réel, c’est surtout l’histoire d’une ligne verticale blanche et bleutée dans la nuit noire.

LE COLLECTIONNEUR

Le collectionneur disposait d’une fortune personnelle qu’il utilisait pour agir sur la vie artistique locale. Il possédait aussi une importante collection d’œuvres contemporaines d’artistes renommés. Sa motivation réelle semblait être un enjeu de distinction sociale et un engagement esthétique. Toutefois il faisait partie d’une minorité d’individus dont l’intention était de créer un lien particulier avec l’artiste.

L’histoire a commencé au siècle dernier, on arrivait aux premiers jours d’un printemps et j’attendais la visite du collectionneur. Je me souviens que j’avais mis un peu d’ordre chez moi afin qu’il ait une idée plus précise de mon travail. Ma peinture n’a guère d’intention commerciale et mes activités d’artiste peintre ont toujours été brèves et irrégulières. Je pensais que l’art était un monde violent et poétique qui devait échapper à la servilité et à la platitude mais la peinture figurative était alors un genre assez négligé en France et j’étais dans une période de difficultés financières. Par intérêt marchand, je réalisais une série d’œuvres abstraites plus adaptées au goût des amateurs d’art. Quelques jours avant la visite du collectionneur, je recouvrais certaines toiles d’une peinture noire et épaisse à l’aide d’un rouleau, ensuite dans une organisation répétitive, je créais des effets de matière en étalant des tissus à forte texture sur la peinture encore humide, puis je les retirais avant le séchage et la peinture conservait ainsi un effet de trame avec une simple dimension tactile. J’avais quitté les limites du visible et de l’honnêteté. A l’aide d’un cache j’ajoutais également une ligne verticale blanche et bleutée sur un monochrome noir de grande dimension que je venais de peindre. C’était la plus vaste toile et la plus rapidement exécutée. «Je suis sorti du cercle des choses» écrivait Malevitch, mais moi j’avais fermé ma conscience et je copiais des choses qui existaient déjà. C’était décoratif et répugnant.

Le collectionneur n’était pas venu seul. Une jolie fille brune au prénom coloré l’accompagnait, une fille silencieuse. Elle s’appelait Garance et devait être étudiante au long cours. Le collectionneur était un homme mûr et séduisant avec une érudition solide qui avait suivi des cours d’histoire de l’art pour le plaisir. Cette formation lui avait donné la maîtrise d’une culture large, une approche critique de l’art et de son langage formel. Sa présence était enveloppante et la fille gardait les yeux baissés et se collait à lui comme à un investissement judicieux. Un simple coup d’œil le convainquit d’un choix définitif, il s’engageait à prendre l’œuvre abstraite avec la bande verticale que je venais de terminer. Toute mon activité figurative antérieure semblait l’accabler mais il me félicitait pour la qualité de mes nouvelles recherches. Il savourait l’autonomie de ma perception audacieuse d’un art libéré et dégagé de toute lourdeur narrative. Sur la toile, la verticalité de la ligne le séduisait et mon geste risqué qui avait su trouver l’équilibre dans le partage des territoires était prometteur. Il adorait les expressionnistes abstraits, les minimalistes américains et il rapprochait mon travail récent de celui de Barnett Newman avec ses peintures aux aplats méditatifs traversés par des traits de lumière. Un chef-d’œuvre ne pouvait être obtenu «qu’en distillant des milliers de fleurs» disait-il en cherchant avec ses lèvres la joue de la belle Garance. Puis il raconta en riant l’anecdote du «Cedar Bar» sur Barnett Newman, une histoire drôle qui posait justement les questions sur les critères de jugement. Il ajouta avec humour qu’il avait hâte de réceptionner ma toile, «pour avoir un Newman chez lui.» Il partait en voyage et il me proposa de la lui livrer le mois suivant. Il semblait ravi de m’avoir rencontré, nous nous saluâmes puis le collectionneur et la jeune femme descendirent l’escalier d’un pas léger.

J’avais la tête qui tournait et j’étais devenu tout pâle. J’étais devenu un satellite de l’œuvre mystique de Barnett Newman. J’avais sacrifié et transgressé la loi morale de l’artiste, je m’étais avili et le copiste peu inspiré était plongé dans une extrême humiliation. J’avais un mois pour me lester de mauvaise conscience et renoncer à la vente de la toile ou devenir un homme d’une totale liberté au lieu d’agir encadré par une morale contraignante. Finalement en m’interrogeant sur l’objectivité de mon acte, je finissais par l’assumer parce que ce que j’avais fait ne me résumait pas totalement. Il n’y avait pas d’appropriation délibérée et j’avais mis mon inspiration au service d’un art qui me dépassait. Le Christ jaune de Gauguin était bien inspiré de l’évangile !

Vendre un tableau est un miracle concevable. La route avait été longue, c’était un samedi en fin de journée et j’assurais la livraison de l’œuvre.

Il est des lieux où souffle l’esprit moderne. Le collectionneur avait fait construire une villa en béton brut sur une colline entourée de massifs montagneux. L’architecture était élégante avec de grandes étendues de surfaces vitrées et une toiture-terrasse au deuxième niveau. Une entrée gravillonnée bordait une pelouse magnifiquement tondue. Le collectionneur était venu m’accueillir chaleureusement devant sa porte par une forte accolade et il m’invita à le suivre dans le salon encore exposé à la lumière du jour. Il me demanda d’excuser sa compagne, la maison possédait une petite salle de sport qu’elle venait d’utiliser et elle souhaitait se reposer un peu avant de nous rejoindre. Le salon était un immense espace qui ressemblait à une salle d’exposition. Je voulais déballer la toile afin de vérifier qu’elle n’avait pas souffert du transport. Il m’aidait comme un enfant pressé de découvrir un jouet et il voulut savoir immédiatement ce qu’allait révéler ma toile en la confrontant avec les œuvres qui semblaient occuper de façon harmonieuse tous les murs de la villa. En suivant son itinéraire personnel je déplaçais mon tableau d’un bout à l’autre de la pièce pendant qu’il commentait chaque œuvre de sa collection. Il possédait une capacité explicative inouïe même pour les œuvres les moins prédisposées au langage comme les monochromes ou celles qui présentaient de simples entrelacs de lignes. A côté d’une grande toile argileuse qui disait-il, agissait sur son système nerveux, il me parlait des sensations fulgurantes ressenties au contact d’une petite toile très colorée de Kenneth Noland qui était l’un de ses premiers achats. Il me présenta une œuvre de Brice Marden à la structuration courageuse et il possédait également quelques lithographies de la période la plus radicale de Frank Stella avant que son travail ne cède au baroquisme. Le collectionneur aimait les artistes qui créent un regard si vaste qu’il efface les limites de la conscience. Il contempla longuement ma toile que je tenais à bout de bras à côté de ses trésors picturaux. Il déclara que si mon œuvre avait bien l’apparence d’un Newman, il considérait que ma capacité rigoureuse à structurer l’espace permettait au tableau de conserver totalement son autonomie et qu’il méritait de rejoindre sa collection d’œuvres de peintres régionaux conservée dans une partie plus souterraine de la maison. La fin féroce de la peinture est la «délectation» et j’imaginais avec ravissement la chute de mon tableau dans les oubliettes de son inexistence.

Je me sentais mal. J’avais envie d’être payé et de m’en aller mais le collectionneur avait insisté pour que je prenne place dans le vaste canapé en cuir noir au centre du salon pendant qu’il s’occupait de préparer un thé. Il n’aimait pas l’alcool et il ne souhaitait pas en avoir chez lui. Mon malaise persistait. Je ne résiste pas aux viennoiseries et je n’avais rien mangé d’autre que des croissants à la pâte d’amande dans la journée. Quelque chose tournait dans mon ventre et un peu de bave coulait de ma bouche. Je me sentais laid. J’avais l’impression que mes vêtements avaient été mis à l’envers. Les peintures autour de moi vibraient et s’agitaient. Je remarquais qu’elles se mettaient à virevolter comme des toupies et la belle collection faisait admirer ses œuvres dans un mouvement de rotation accéléré tout autour de la pièce. La collection était devenue une grande farandole triomphante, pleine de couleurs et de vie. Je serrais fort le cuir lisse de l’accoudoir du canapé puis la machine endiablée s’était mise à grincer et les couleurs étaient devenues violentes. Toute l’énergie des couleurs m’agressait et les œuvres me tiraient leur langue rose. Elles méprisaient mes créations personnelles qui décrivent un monde recroquevillé. Mes peintures sont souvent tristes, vulgaires ou lubriques. J’étais un peintre du dimanche d’un vieux monde narcissique et déjà détruit. Je sentais une odeur de pourriture dans ma bouche. «Je suis devenu pour moi même une terre de difficultés et de sueurs accablantes» écrivait Saint Augustin. J’avais très froid et je me sentais comme nu ou abandonné sur une banquise. Je comprenais lentement que la situation allait être cruelle. Ma complexité mentale était celle d’une armoire encombrée. J’avais tardé à comprendre les choses mais je comprenais enfin et le compréhensible avait pris un sens obscène. Une sueur épaisse comme des boyaux coulait sur mon visage glacé.

Je me rendais compte que j’étais tombé dans un piège. Le collectionneur avait choisi une vilaine copie de Barnett Newman, il le savait et pourtant il m’avait demandé de lui livrer ce tableau sans intérêt. Et puis il l’envoyait aux oubliettes! C’était absurde ou monstrueux et je lui prêtais l’intention d’un stratagème d’esthète pervers. Certaines de mes peintures pouvaient être en effet, celles d’un primitif lubrique et cela l’avait certainement inspiré pour préparer une soirée de divertissement dans sa villa isolée alors que dans la pratique j’étais un homme angoissé des choses sexuelles. Un gros filet de morve jaune était sorti de mon nez. Je fermais les yeux et je voulais m’enfuir…

Dans une forte odeur d’excréments d’animal, le collectionneur allait apparaître. Il était un cochon à la queue d’or tenu en laisse par la belle Garance qui portait un bandeau blanc sur les yeux. Elle était ce pur joyau de chair éclatante, simplement vêtue de bas noirs maintenus par des jarretières bleues. A l’accroupissement, privée du regard et gantée de noir, elle cherchait le zip de mon pantalon pour réclamer le dressage par l’ouverture éclairée à l’espace. Elle sentait la putain. Autour d’elle trois moucherons dansaient dans l’air bleuté et j’entendais souffler le cochon. Le dégoût avait pris le contrôle de toute mon âme mais quelqu’un m’appelait avec insistance.

J’avais ouvert les yeux mais je ne distinguais rien. Puis à travers une sorte de nuage j’apercevais peu à peu l’image confuse du collectionneur entouré de deux silhouettes féminines. J’avais reconnu sa voix. Je remontais du néant mais je tremblais encore et j’allais mesurer ma misère intérieure. Il me parlait avec douceur. Il me présentait sa femme Camélia et m’annonçait que…sa fille Garance «que je connaissais déjà» était ravie de me revoir !

J’étais dans un état misérable impossible à décrire et je comprenais que je ne pouvais voir que les choses autrement. La vie est compliquée et le tonnerre était dans mon corps et mon esprit. J’avais des frissons étranges. Le collectionneur avait posé un chèque sur les plateaux de verre d’une table gigogne placée devant le canapé. Il était bienveillant et heureux d’encourager un artiste. J’avais d’affreuses convulsions. Il me semblait que des pattes d’oiseaux affolés remontaient le long de ma gorge et je sentais enfler une sorte de volaille impatiente qui se débattait dans l’espace de ma bouche. Je finissais par céder au gonflement douloureux qui s’aggravait de manière importante en expulsant un jet sonore coloré de taches jaunes qui tombait en cascades acides sur les plateaux de la table, emportant mon chèque comme une barque prise dans les rapides. J’avais quitté la pièce aussi vite que possible…

J’appréciais ces gens pour leur prévenance parce qu’ils m’avaient proposé de me reposer et de rester chez eux mais j’attendais à l’extérieur de la villa que le collectionneur m’établisse un nouveau chèque. J’abandonnais mes chaussures qui avaient été souillées et la fraîcheur du gravier sous ma plante des pieds me faisait du bien. J’étais parti rapidement et je voyais disparaître dans mon rétroviseur ces personnes charmantes qui agitaient les mains en signe d’adieu. La nuit était noire et je pensais aux étoiles les plus lointaines dont la lumière nous devient invisible. Dans la descente de la colline, j’allumais une cigarette. La route était raide, pleine de virages avec une ligne blanche continue. Je m’amusais à la franchir en roulant en zigzag avec des mouvements souples du volant. Je franchissais les limites d’un territoire interdit. La ligne avait un pouvoir créateur chez Barnett Newman et un pouvoir d’évasion, au-delà des limites de l’absolu.

Dans la plaine, je traversais une petite ville dont je sillonnais les ruelles. Elle était reliée à un quartier de lotissement en chantier. Les maisons en construction semblaient déjà raccordées aux réseaux et j’avais soif. Dans l’une d’elles je m’éclaboussais avec plaisir en ouvrant la vanne d’eau. Je me débarrassais de tous mes vêtements parce que je voulais explorer la maison dans ma nudité et le bonheur encore palpable des poussières et des matières poreuses. Mes doigts suivaient les lignes des briques jusqu’aux chambres de l’étage. Je choisissais la plus grande, celle prévue pour les parents, avec une vaste fenêtre. Les menuiseries n’étaient pas encore posées et je sentais le souffle de la nuit. Dans ma main il y avait une envie essentielle. J’imaginais Garance nue, allongée sur le ciment et tout son corps allait me servir, gratté et raclé jusqu’à l’inlassable. Dehors les maisons étaient alignées sans rien se dire. Un monde de miroirs ne devrait pas exister. Je me suis réveillé à l’aube. La nuit disparaissait dans le ciel clair traversé par les cris des hirondelles. C’était le début du printemps que je voyais du coin de mon œil.

L’envie créative était détruite sans nostalgie et sans regret pour une période insignifiante de ma vie. Mes tableaux avaient des allures de cadavres cloués sur une croix dans une nuit éteinte. J’ai abandonné la peinture pendant vingt cinq années avec un intérêt grandissant pour l’argent facile et la vie agitée. J’ai aimé la bassesse et la mort de l’âme. Ma toile noire avec sa ligne blanche et bleutée était une tragédie ridicule et avait rejoint le malentendu de l’art et l’agonie des illusions. Je pensais avoir été au cœur de ma nature avec ce qui devait être ma dernière toile mais les circonstances avaient décidé autre chose.

J’étais venu passer quelques jours à Paris et il ne cessait de pleuvoir. Le ciel était une sombre blessure qui tourmentait la ville sale. Je marchais désemparé en direction du Châtelet dans le bruit des sirènes et des voitures. Sur le pont au Change en regardant le fleuve, je pensais aux peintres inspirés qui observaient les caprices du ciel et ses reflets dans la Seine. J’arrivais place du Châtelet et le ciel se déchira brusquement et se remplit d’une vive lumière. Je continuais à marcher et progressivement à l’intérieur de moi il y avait un désir et une brûlure profonde avec une angoisse et des reproches. C’était le désir de me remplir d’œuvres et de tableaux. Il y avait aussi un développement lourd d’une nécessité avec le sentiment d’avoir des choses à rattraper et je traversais la rue de Rivoli en me dirigeant vers le musée le plus proche.

Le Centre Pompidou organisait une rétrospective consacrée à l’œuvre de Jeff Koons mais je voulais éviter cette exposition divertissante mais ridicule et j’avais rejoint directement l’accrochage des collections permanentes. J’étais entraîné par le besoin de voir des toiles, les Delaunay, Braque, Léger, Matisse ou Balthus et sa belle Alice coiffant sans fin ses cheveux emmêlés. J’étais décidé à ne plus résister à la peinture. La peinture s’oppose au passage du temps. Depuis quarante mille ans, elle nous concerne tous. Avec ses témoignages et ses révélations, la force des œuvres et leur enchantement accompagnait mon bonheur retrouvé dans les allées du musée. Dans l’une d’elles, je contemplais à distance le portrait sans concession de Sylvia von Harden peint par Otto Dix lorsqu’un petit groupe de visiteurs italiens amusés par l’attitude du modèle se sont placés devant le tableau en singeant la femme au monocle. En riant, ils appelaient par son prénom la conférencière qui les accompagnait et je reconnus Garance.

Elle était séduisante et la belle pouvait continuer à faire tourner les têtes. Garance prenait la parole pour présenter l’œuvre du peintre allemand avec une grande finesse d’esprit. Elle décrivait de manière expressive la rencontre du peintre et son modèle au «Romanisches Café» à Berlin. Alors qu’elle concluait sur le sens de l’œuvre, j’interpellais maladroitement la conférencière. Garance était surprise mais elle se souvenait de moi. Elle poursuivait la visite et elle m’avait proposé d’accompagner le groupe. Il restait une œuvre à présenter et c’était… «Shining Forth», une œuvre de Barnett Newman!

«Shining Forth» était entrée dans les collections du Centre Pompidou depuis longtemps mais l’immense toile de Barnett Newman avait été souillée accidentellement par le jet d’huile d’un engin de manutention. Elle semblait irrécupérable mais après un quart de siècle d’absence et une difficile restauration, la toile venait d’être de nouveau exposée au public. Garance expliquait que Barnett Newman était aussi un personnage à monocle. Parce qu’il oubliait tout le temps ses lunettes, il avait fait «Shining Forth» avec son demi-lorgnon qu’il avait toujours sur lui et l’œuvre avait été réalisée en une demi-journée dans une explosion créative. C’était une expérience spatiale et spirituelle. Barnett Newman avait recouvert sa toile d’un enduit crémeux avec trois bandes verticales d’où surgissait une sublime clarté. L’œuvre était véritablement un espace de lumière qui inondait Garance et je regardais avec envie bouger ses lèvres brillantes pendant qu’elle parlait.

Garance s’était ensuite isolée quelques instants de son groupe de visiteurs. Je ne savais pas lui expliquer ce que j’étais devenu. Avec un sourire triste, elle me raconta l’histoire de ses parents. Tout leur avait échappé, même la vie. Ils étaient morts en descendant la colline. Un chauffard les avait percutés sous une pluie immense. La peine de Garance était profonde et j’étais embarrassé. J’avais une vision très nette de l’accident et du sang qui coulait avec la pluie. Garance ajouta qu’auparavant ils avaient été ruinés par des escrocs et son père s’était résolu à vendre sa collection. Le plus douloureux pour cet homme c’était d’apprendre que toutes les œuvres qu’il achetait régulièrement à un marchand étaient fausses. Je baissais les yeux. Je pensais que son père avait vraiment fait confiance à tout le monde.

Après m’avoir tendu la main avec distance, Garance partit à la recherche du groupe d’italiens qui s’étaient installés dans un espace consacré aux vidéos d’artistes. Sur sa nuque j’avais aperçu un tatouage avec trois fleurs. Je n’avais pas eu le courage de lui proposer de prendre un verre dans la soirée et je l’ai vue disparaître dans les escalators. La vie est lourde lorsque une femme échappe à l’individu solitaire.

J’avais encore du temps avant la fermeture du musée et je me suis installé au dernier étage sur la terrasse du «Georges». J’avais envie d’un champagne servi délicatement avec une bouteille sortie d’un seau à glace posé sur une nappe blanche. Je buvais à la santé de Garance et au plaisir souverain de la vie tragique. J’avais la certitude que j’allais me remettre à peindre. J’étais soulevé par le désir de créer pour échapper à moi-même. La vie est un vide sale et désespérant. Si nous ne voulons pas mourir dans notre ombre, seule la création ou l’engagement mystique peuvent nous éviter ce vertige. Le champagne était excellent et le service régulier. Je posais ma flûte embuée sur la nappe blanche et épaisse. Dans la ville les lumières commençaient à s’allumer. Les hommes étaient rentrés chez eux. Ils regardaient la télévision en se rongeant les ongles. Ces parties du corps étaient gardées dans leurs bouches puis recrachées et elles s’accumulaient au sol. Cette attitude me révulsait comme le sentiment qu’inspire une exécution. Des bulles pétillaient sur ma langue et je caressais le col humide de la bouteille de champagne. Je voulais dormir et rêver de Garance. Je voyais un paysage avec une verte prairie. Garance était nue, allongée sur le ventre et elle occupait presque tout l’espace. Je lui versais du champagne dans la fente de son derrière. Elle était ivre et enjouée mais elle faisait semblant de dormir. Je conversais avec Elie Magus, un marchand de tableaux et nous portions tous les deux le même joli costume sombre. Un reste de nourriture était éparpillé autour de nous. A l’arrière plan, le père de Garance vêtu d’une simple chemise, se rafraîchissait les jambes dans une rivière. J’éclatais de rire et je vidais d’un trait une nouvelle coupe de champagne. Au loin j’apercevais la flèche magique et indestructible de Notre Dame. Elle était comme les lignes sacrées de Barnett Newman qui nous élèvent d’un seul trait en nous arrachant de la pénombre humaine. Je riais aux éclats. On m’annonçait la fermeture du centre et je me suis levé avec difficulté. Je riais à nouveau mais j’avais les yeux pleins de larmes et je titubais. Au sommet de l’escalator, devant la cascade des marches, j’appelais Garance en me tordant les mains. Je riais à nouveau mais je me sentais mal et quelque chose bougeait dans mon ventre. Je me suis avancé sur les marches mobiles de l’escalier roulant.